No recuerdo si era Emergenza o Wolfest o el concurso del bar de tapas de la esquina -ya en esa época el vicio tenía la bendita encomienda de obnubilar mi mente-, pero en uno de ellos sé que me sodomizaron. No fue la vez que sucedió literalmente, sino aquella en la que la organización de este evento me vaciló y se rió en mi cara.

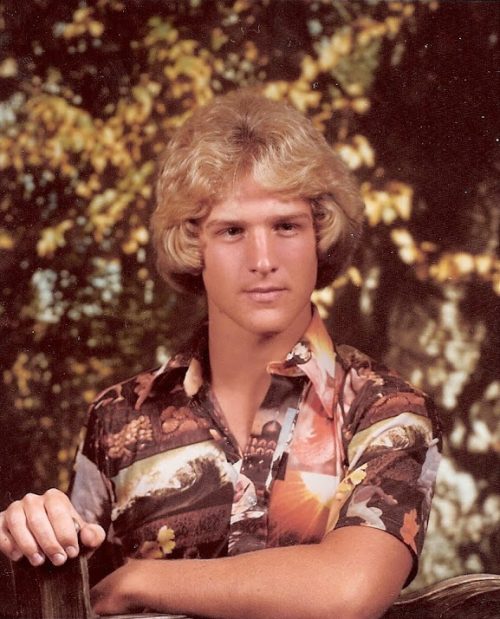

En algún momento fui joven, esperanzado y optimista, antes de que la ilusión se tornará en un gris y pútrido cinismo. Creo que soy enigmático, pero soy un gilipollas. En esa altiva época, todavía creía que llegaría a triunfar en el mundo de la música. Que mi banda, Richi y los Argonautas, conquistaría el mundo y las listas de éxitos. Lo único que llegamos a conquistar fueron sobredosis y gonorreas, pero entonces no existían puertas para mi ambición.

Cuando empiezas, no sabes por dónde debes tirar. La credulidad te juega malas pasadas y los hay que se aprovechan vilmente de ella. Si no conoces a nadie en ninguna sala o promotora, y no comprendes cómo moverte en este alcantarillado de industria, los concursos se convierten en la panacea del ignorante; y, como buen ignorante, yo salté de cabeza..

Apuntamos a nuestra banda al concurso de turno. Ni siquiera recuerdo si era en el que pagabas de antemano (atraco a mano armada) o el que se vendía a sí mismo como “el concurso de los músicos y para los músicos”, pero por ahí andaba el juego. Así, firmé el contrato con el diablo para participar en una enorme sala, llena de público, que de ningún modo podría haber conseguido en ese momento.

Lee también: En el que Chris Martin me plagió

Mis amigos de aquel entonces -ahora ninguno ha sabido manejarme ni ha querido permanecer a mi lado- pagaron sus 12 eurazos por verme, su colega toxicómano; porque en estos sitios antes de músico eres promotor de conciertos, no sea que vayan a perder algo de pasta. Nos reunimos 8 bandas en las entrañas de la entonces Heineken, hoy Marco Aldany, mañana quizás McDonalds y, entre cervezas y paseos inseguros, comenzamos las pruebas de sonido.

“Media hora para cada uno, por favor”. “Perfecto”, pienso confiado. Y así es, hasta la última banda en subir al escenario, que también sería la última en tocar.

Su prueba de sonido duró dos horas. ¡Dos horas! Cabrones, no es justo. Yo he tenido un mísero tiempo que por poco no daba para enchufar dos pedales en línea. “Que les den, necesito un tiro”, cómo no, la solución a todo. Cuando llega la hora de nuestro concierto me propongo comerme a todos, especialmente a esos desgraciados que disfrutan del favor de la organización; no van a poder llegarnos a las suelas de los zapatos. Si me lo propongo y las sustancias me lo permiten, puedo hacer un concierto magistral y lo hice, el público estaba en éxtasis.

Tocan ellos. Me río por lo bajini, sorbiendo jactancioso de mi copa de whiskey. Pero su espectáculo jugaba en una liga superior. Su interpretación daba igual, la música no era nada especial, pero el cabaret opacaba sus carencias. La pantalla que mostraba el nombre del concurso (mierda, ¿cuál era?) detrás del escenario ya no lo hacía: en él pasaba un diseño espectacular del logo de la banda, vídeos de sus canciones y demás parafernalia de luces que habrían matado instantáneamente a un epiléptico. Y yo que creía que todas las bandas debíamos usar el mismo equipo. Ahí murió parte de mi inocencia en este fraudulento mundo.

Tampoco vi mi concierto en alta calidad ni los descuentos prometidos. Mi indignación me arrastró a una espiral de depravación nocturna que no acabaría hasta la mañana siguiente, especialmente después de oír por parte de uno de los propios trabajadores de la organización: “tú no te preocupes, yo me quedo con vuestro nombre. Estos tíos se sabía desde el principio que iban a ganar, su padre mueve algunos hilos por aquí. Pero, de verdad, yo bla, bla, bla…”.

Porque, obviamente, no ganamos. Mi padre ni siquiera me habla, menos aún me va ayudar a ganar algo.